Вы, конечно, будете долго смеяться, но… мы еще немного потопчемся на поляне. Знаете ли вы, что такое «фэнзин»? Если не знаете, загляните в тэг в этом блоге, который так и называется «фэнзины». Для тех, кому это делать лень, есть тут у меня небольшая статья с некоторым уклоном в чешскую проблематику…

Этот текст Милоша Гроха (Miloš Hroch), опубликованный 21 февраля 2018 года на английском языке в рамках сайта “POP JUNCTION” см. http://henryjenkins.org и своего рода предисловие к блоку статей о фэнзинах (научно-фантастических, феминистических, компьютерно-игровых) носит название:

Иммунная система одних индивидуумов устойчива к ней, другие поддаются ей без надежды на выздоровление. Ибо публикация фэнзинов – это болезнь, что подтвердит любой тот, кто когда-либо стоял в длинных очередях на почте, чтобы отправить свой фэнзин на другой конец страны, или тот, кто нервно ерзал на работе, ожидая возможности воспользоваться офисными копировальными аппаратами, когда босс не увидит. Симптомы описаны в справочнике «Как опубликовать фэнзин» (“How to Publish a Fanzine”): «Вы можете сказать, что встаете в 6 утра, чтобы написать еще несколько строк перед тем, как отправиться на работу, но в конечном счете заболеете, потому что не сможете остановиться».

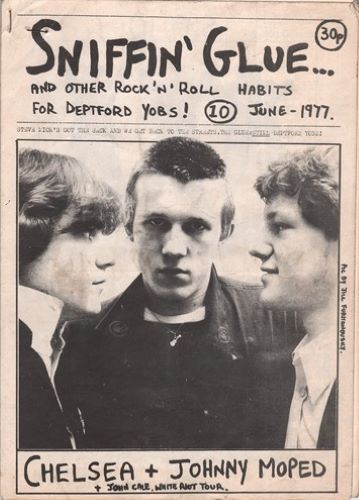

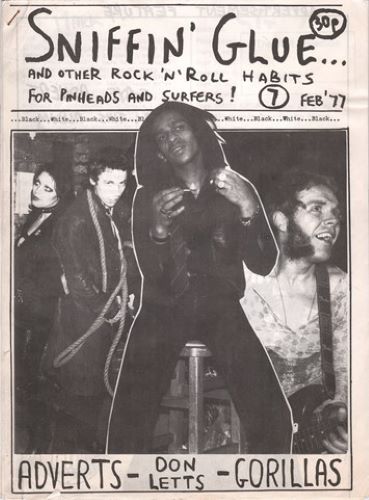

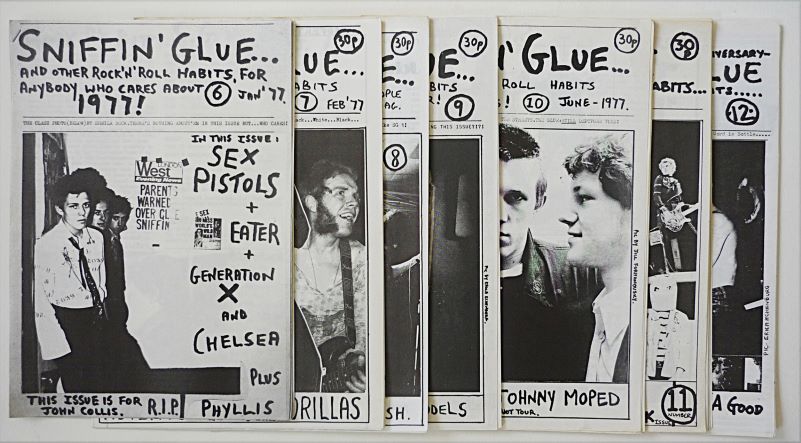

Лихорадка фэнзинов началась среди группы энтузиастов научной фантастики в Соединенных Штатах Америки в 1930-х годах, откуда она распространилась на остальной мир. В семидесятых у панков кружилась голова при чтении фэнзинов, и это чувство часто было похоже на эффект от вдыхания разбавителя для краски; не случайно самый известный фэнзин назывался “Sniffin' Glue” (“Нюхни клея”), а издавался бывшим банковским клерком Марком Перри в его лондонской квартире.

Перри и его журнальчик были первыми, кто сообщил миру о Sex Pistols, задолго до того, как появились музыкальные журналы. «Не нравится “Sniffin’ Glue”? Сваргань свой собственный!» — бросил вызов Перри, и многие люди приняли его.

Восхищение и разочарование

Распространение эпидемии было невозможно остановить; десятилетия спустя чуть ли не все в Америке издавали фэнзины. Теоретик Стивен Данкомб предложил самое простое определение этого средства массового сообщения в своей книге «Записки из подполья» (Stefen Duncombe “Notes from Undergound”), опубликованной в 1997 году: «Фэнзины — это неофициальные и некоммерческие журналы, издаваемые независимо друг от друга в соответствии с этическим кодексом “сделай сам” (DIY) и распространяющиеся через подпольные концерты или путем личного контакта».

Поклонники маргинальных или пока еще не получивших известность музыкальных и литературных жанров или настольных игр издавали их по собственной инициативе; были фэнзины, посвященные материнству, феминистские, квир-журналы, а также анархистские или инструктивные для организации демонстраций.

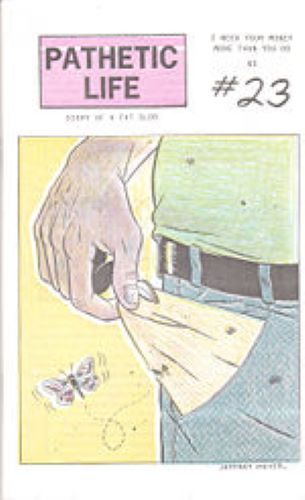

Вопреки этой тенденции, фэнзин “Pathetic Life” американца Дуга Холланда (Dough Holland) был задуман скорее в духе личного дневника, где этот парень вспоминал о своих худших подработках или размышлял о своем же лишнем весе.

Фэнзин “Kill Your Television” публиковал статьи, размышления и заметки о токсичном влиянии средств массовой информации,

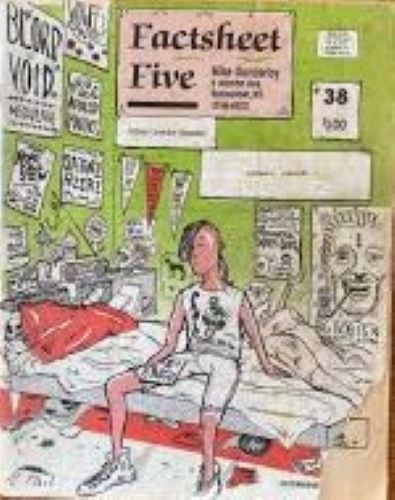

“Factsheet Five” публиковал исключительно обзоры других фэнзинов, а один из самых известных фэнзинов,

“Dishwasher Pete”, повествовал о мытье посуды, то есть о беззаботной прогулке по кухням почти всех Соединенных Штатов и об отказе от потребительской мечты.

Фэнзин создал форум для других любителей повозиться на кухне, которые могли общаться друг с другом и делиться своим опытом. Замысел автора, Пита Джордана, состоял в том, чтобы дать голос людям, которых в противном случае не заметили бы или не услышали бы — и в этом суть фэнзинов.

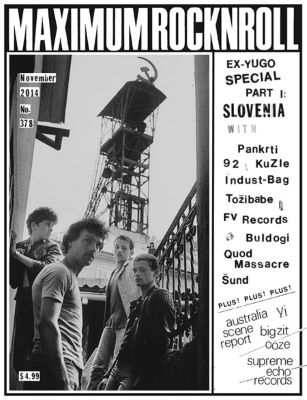

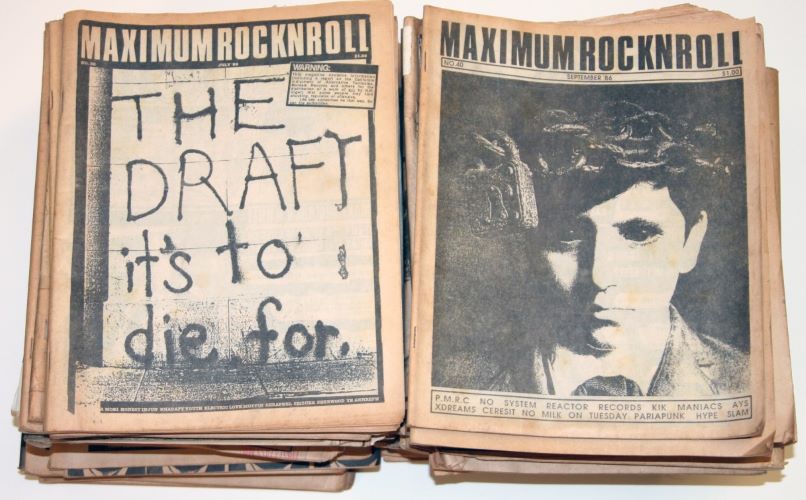

Где еще вы смогли бы узнать о хардкор-панк-сцене в Малайзии или в Словении, как не из влиятельного фэнзина “Maximum Rocknroll”, который издается уже почти 40 лет благодаря обширной сети внештатных корреспондентов, и где в восьмидесятых годах начала проявляться слава Мэтта Грейнинга (Matt Groening) из «Симпсонов» (“The Simpsons”).

“Maximum Rocknroll” твердо стоит на своем: не принимает денежных средств от корпораций и не публикует рецензии на записи крупных лейблов.

Движущей силой, как всегда, является «восхищение и разочарование». Не будь первого, авторы публикаций в фэнзинах (и их издатели) не были бы столь преданными своему делу и готовыми учиться на ошибках; без второго у них не было бы сил бороться за свое самоопределение и свои маленькие утопии -- первого было бы для них достаточно в качестве награды. Любительские журналы всегда издавались и распространялись решительными аутсайдерами со склонностями к графомании, хотя некоторые из них, возможно, впоследствии стали членами известных групп, писателями-фантастами, поэтами, музыкальными журналистами и публицистами, иллюстраторами, карикатуристами, комиксистами и фотографами или художниками, стоящими на переднем крае новых художественных жанров.

Время от времени лихорадка спадает или проявляется менее очевидно. В других случаях она вспыхивает еще интенсивнее или полностью исчезает — инфицированные теряют свои идеалы, смещают приоритеты на работу и семью; для других фэнзины потеряли свое значение с появлением Интернета. Но болезнь так и не исчезла полностью, как и ее симптомы: разнообразные нарушения грамматических правил, игнорирование официальных правил газет и журналов, сумасшедшие рисунки и карикатуры, вызывающие галлюцинации. Несмотря на то, что буквы на странице могут начать пропадать из-за слабого хода печатной машинки или недостаточного количества краски в картридже принтера, след заразительной и навязчивой затеи остается на страницах фэнзина и по сей день.

По словам Генри Дженкинса, авторы фэнзинов сформировали цифровое сообщество еще до того, как это стало технологически возможным — они были своего рода реальной Википедией. Основываясь на своих знаниях фэнзинов, Дженкинс выдвинул теорию культуры участия, которая описывает поведение пользователей в среде Web 2.0. Круг еще не замкнулся. Ностальгия, которая движет сегодняшней популярной культурой, тянет нас не только к винилу и кассетам, но и к бумаге. Несмотря на продолжающиеся разговоры об исчезновении печатных СМИ, микрокосм независимой печати расширяется.

Обходитесь без открывалки для бутылок

Чешская лихорадка фэнзина также имела (и имеет) других носителей вируса. Происхождение издательского дела «сделай сам» не обязательно выводится из энтузиазма; оно также может быть вызвано угнетением, страхом и серьезными лишениями, обусловленными культурными и историческими условиями, которые существовали в бывшей Чехословакии во времена коммунизма. Поэтому доселе нерассказанные истории чешских фэнзинов – это нечто захватывающее и авантюрное. Они появлялись временами благодаря неискоренимому любопытством и причудливым подходам к практике «сделай сам», и ныне замечательно свидетельствуют о преобладающей атмосферы в обществе того времени, о сути прошлого режима и стратегии выживания в нем.

Стоит только вспомнить чешский трюк с открыванием пивной бутылки: он всегда очаровывает друзей с Запада, которые обычно застревают без соответствующего инструмента. Пивную бутылку можно открыть с помощью стола, зажигалки, зубов или даже сложенного в несколько раз листа бумаги. У отечественных самодеятельных мастеров не было доступа к западной музыке, книгам, комиксам, фильмам или фэнзинам; они не могли публиковаться без цензуры. У них не было открывалки для бутылок, но они справились. У них также было на что ориентироваться и из чего почерпнуть.

В бывших коммунистических странах Центральной Европы есть специальное слово «самиздат» -- термин, придуманный в Советском Союзе в 1940-х годах. Это парафраз слова «Госиздат», названия крупного официального государственного издательства. Самиздат («сам» — самостоятельно, «издат» — издавать) означал противопоставление этому государственному издательству. До 1989 года чехословацкие диссиденты использовали самиздат для распространения манифестов, иностранных журналов, писем, литературных произведений отечественных авторов, подвергшихся остракизму, и переводов запрещенных книг, которые добровольцы печатали вручную на пишущих машинках с использованием копировальной бумаги, и все это под угрозой ареста или тюремного заключения. Более эффективные средства печати находились под строгим контролем режима.

Самиздат не обязательно нес в себе политическое содержание, но имел политическое значение просто в силу своего существования в условиях репрессивного режима. Он зародился в 1950-х годах, наполненных страхом, и стал инструментом интеллектуалов, диссидентов, критиковавших режим, а также художников андеграунда. Это музыкальное и художественное сообщество, которое Иван Мартин Йироус (Ivan Martin Jirous), главный теоретик чешского андеграунда,

определил в своем эссе «Заметки о третьем чешском музыкальном возрождении» (“Notes on the third Czech musical Revival”, 1975) как движение, которое создает свой собственный отдельный мир в стороне от устоявшегося общества; мир со своей собственной внутренней энергией и другой эстетикой, и, как следствие, другой этикой.

В 1976 году был арестован Вратислав Брабенец (Vratislav Brabenec), член преследовавшейся авангардной музыкальной группы “Plastic People of The Universe” (символ чешского андеграунда, их музыка была вдохновлена “Velvet Underground”, а также художественной группой “Fluxus”), и протесты против этого факта завершились созданием «Хартии-77» — обращения диссидентов и интеллектуалов, критикующих нарушение прав человека и гражданских прав, в поддержке которым Чехословакия поклялась путем подписания Хельсинкских соглашений. Режим отреагировал пропагандистской кампанией, в которой представители андеграундной культуры изображались как опасные элементы. Два года спустя поклонники «Пластика» начали издавать журнал “Vokno” (от “vocal” – вокал, и “okno” – окно), культурный андеграундный бюллетень. «Первая серия была тематической, у каждого номера была своя тематика — музыка, литература, искусство и другие», — вспоминает ее «издатель» Франтишек Старек (František Starek).

“Vokno” печаталось на копировальном аппарате “Ormig grain alcohol”, который собирался в течение нескольких месяцев из деталей, украденных с завода по производству офисного оборудования. Журнал был предшественником отечественных музыкальных фэнзинов. В нем можно было прочитать о “Velvet Underground” или о чехословацких экспериментальных группах, но там не было ни имен авторов, ни настоящих названий деревень, где проходили подпольные концерты, если только концерты не разгонялись полицией и впоследствии об этом не писали в официальной газете «Rudé právo».

Культурное подполье и деятельность самиздатовских журналистов хорошо задокументированы. Эта статья ориентирована скорее на фэнзины, которые с исторической точки зрения можно рассматривать как находящиеся в тени. Однако все подпольные авторы разделяли общее рвение, даже несмотря на то, что их предшественники были более тесно связаны с политической оппозицией и сталкивались с допросами в тайной полиции или даже с тюремным заключением. Страсть очевидна в отрывке из стихотворения из антологии «Серая мечта», написанном в 1980 году Павлом Зайичеком (Pavel Zajiček), членом андеграундной группы “DG307”: «Я переписывал некоторые тексты до глубокой ночи; я чувствовал их рождение и их отражение в звуках. Но у меня не было сил вовлекать в это кого-то еще — я думал, что лучше всего делать ВСЕ самому».

Мы вас не тронем, вы оставите нас в покое

Никто не знал, что во всем мире это называется DIY (Dow It Yourself), то есть «Сделай сам», у наших местных фэнзинеров было одно общее со своими зарубежными коллегами: упрямая убежденность в том, что они могут сделать все самостоятельно, без денег и помощи других людей. Однако было одно существенное отличие — отчаянное лишение не только культурных благ, что отразилось как на содержании фэнзинов, так и на методах работы их творцов.

Все западное было окружено аурой запретного плода — вот почему люди из Чехословакии и других коммунистических стран желали этого. Однако, если они хотели осуществить свои желания и амбиции, то должны были проявить творческий подход и действовать самостоятельно. Когда скейтборды стали повальным увлечением молодого поколения на Западе, первый такой предмет в Праге был скопирован местными жителями с использованием подручных материалов: колеса были сделаны из садовых шлангов, а железные тележки отлиты в домашних условиях по самодельным формам. Редкие виниловые пластинки, полученные от друзей, путешествующих за границу или на купленные из-под полы на разного рода распродажах, использовались для изучения не только английского языка, но и целых музыкальных жанров. Запоем читали иностранные журналы.

Подростки использовали в своем слэнге исковерканные английские слова, чехословацкие панки держали дыбом свои ирокезы, натирая их воском, и бодро молотили по струнам гитары. Не только это, но и иностранные модные журналы находили свой путь в нашу страну зачастую сложными путями; они использовались для создания доморощенных копий западных модных стилей. Столкновение различных идей и желаний воплотилось в Берлинской стене, разделяющей Восточный и Западный блоки, мир Маркса и мир «Кока-колы».

Российско-американский историк Алексей Юрчак описывает символическое преодоление границ в своей книге «Это было всегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение» (Alexej Yurchak “Everything was Forever, Until it was No More: The Last Sovet Generation”), используя термин «воображаемый Запад».

Люди жили в информационном вакууме, как в реальной, так и в культурной изоляции, и не могли свободно путешествовать, одеваться в соответствии с трендами или подобно лидерам их любимых музыкальных групп. Они ничего не могли делать без государственного надзора, но так хотели действовать, что создали свою собственную версию Запада с ограничениями, установленными государством. Все эти факторы послужили причиной появления первого настоящего чехословацкого фэнзина, созданного в начале восьмидесятых годов группой любителей научной фантастики на математико-физическом факультете в Праге, которые заявили: «Мы хотим издавать фэнзины, как на Западе!»

В этот момент вирус фэнзина мутировал из чехословацкой традиции самиздата. Был и другой фактор мутации: ингредиент реального социализма, чешский феномен “chatarstvi”, то есть поездок на дачу. Это было явление, когда целые семьи покидали большие города на выходные и уезжали в сельскую местность, где у них мог быть небольшой дом или коттедж, и выходные дни они проводили там, а не в городе.

По сути, это была реакция на полный контроль коммунистического режима, ограниченные возможности для путешествий и строительство больших сборных жилых домов. Преобразование первоначального городского жилья началось в пятидесятых годах, и по всей стране появились стандартизированные дома, состоящие из стандартных панельных блоков. Серость времен и теснота жизни в «кроличьих клетках» прекрасно изображены в фильме Веры Хитиловой «Панельная история» (Vera Chytilova, 1981). Езда на дачу обеспечивала беззаботное времяпрепровождение в серой зоне, которая не представляла интереса для правящего режима – подобно изданию фэнзинов.

Гражданское участие теряло всякий смысл в атмосфере непрекращающегося контроля; люди не могли свободно выражать себя на работе, поэтому находили выход в хобби. Владельцы дачных участков много работали, приводя их вместе с домиками в идеальный порядок, другие горожане становились членами рыболовных клубов, собирали марки, лепили модели самолетов, издавали собственные журналы и делились своим энтузиазмом по поводу того, что их интересовало, но чего нельзя было найти в магазинах и о чем не писалось.

Фэнзины были неустанно меняющейся зоной с разными соотношениями вышеупомянутых ингредиентов. Хотя чехословацких создателей фэнзинов можно разделить на две категории: диссиденты и дачники. Первые были вынуждены содержанием своих доморощенных журналов, своим упрямством и принципами вступить в конфликт с режимом; вторые приняли условия режима, чтобы иметь возможность «всего лишь» посвятить себя своим увлечениям. Им не нужно было сопротивляться. Они даже имели де-факто одобрение государства, так как государство поощряло и поддерживало «качественное проведение свободного времени». Это был негласный обмен: ты оставь нас в покое, а мы тебя не тронем.

Таким образом, история фэнзинов — это также история нашего прошлого: в этих ветхих «зинах» мы читаем фанатов научной фантастики и металла, одержимо составляющих музыкальные чарты и переносящих нас в серую (культурную) зону; задокументированные энтузиастами компьютерных игр отечественные технологии показывают наше технологическое отставание того времени от Запада, а поклонники комиксов демонстрируют нам желание создать своих собственных супергероев и освоить исконно американскую среду.

Тотальное чернильное безумие

Цель этой публикации не в том, чтобы подробно описать отечественные фэнзины, а скорее в том, чтобы познакомить с этой темой более широкую аудиторию и рассказать о некоторых из тех людей, которые подарили нам вирус фэнзина. Американские и британские фэнзины довольно хорошо картографированы; фэнзин-сцена за пределами этих двух стран, возможно, не так хорошо задокументирована, а информация доступна в основном в рамках узкого круга научных исследований. Постоянно расширяющийся «Архив чешских и словацких субкультур (“Archive of Czech and Slovak Subcultures”), который был создан в 2014 году, хорошо справляется со своей работой, и в нем можно найти и просмотреть большинство упомянутых здесь фэнзинов. Коллекция, однако, далеко не такая обширная, как пражский самиздатовский архив “Libri Prohibiti”.

Документируя чехословацкие и чешские фэнзины в рамках этой публикации, важно отметить еще одну вещь. Отечественные историки не сходятся во мнении, что даже после ноябрьских событий 1989 года могли существовать диссиденты, люди, у которых было желание сопротивляться и в свободном обществе. В этой статье термин «диссидент» используется в таком смысле, с которым большинство ученых не согласятся: для нас важным фактором является самоопределение и сопротивление в самом общем смысле. Неважно, будет ли это сопротивление режиму, стереотипам в обществе, музыкальной индустрии или механизмам арт-торговли.

Для хардкор-панк-сообщества громкие гитары были политическим заявлением о видении того, как исчезают идеалы сопереживания и солидарности времен Бархатной революции. Музыка снова стала языком сопротивления, с помощью которого люди выражали свое мнение по вопросам экологии, антирасизма или прав животных и, конечно же, антикапиталистические настроения. Феминистские фэнзины, с другой стороны, внесли значительный вклад в обсуждение и размышления о положении женщин и гендерных ролях в обществе.

Фотографы последних лет первого десятилетия нынешнего тысячелетия — это своего рода диссиденты, авторы одного из последних видов фэнзинов. Они превращают свои фотографии в брошюры, напечатанные на дешевых копировальных аппаратах, и, хотя многие считают это просто проявлением фетишизма, некоторые авторы видят в своих принтах протест против поверхностности визуальной коммуникации в цифровой среде, протест против мира искусства, движимого эгоизмом и маркетинговыми теориями.

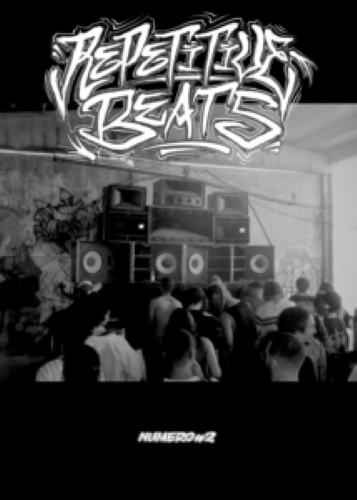

Их брошюры, подобные, некоторым образом, альбомам художников, издаются в минимальных количествах и зачастую исчезают раньше, чем на них успевают обратить внимание. Вы делаете несколько фотографий, верстаете, печатаете, копируете, складываете, сшиваете, переплетаете, обрезаете и комментируете. «Вы когда-нибудь пробовали добавлять “Mentos” в “Coca-Cola” или только смотрели как это делают в роликах на Youtube? Приятно время от времени переживать что-то по-настоящему», — говорит фотограф Петр Главачек (Petr Hlavaček), чешский пионер таких фотожурналов. Он подписывался на зарубежные «зины» и следил за фотоблогом “Tiny Vices”, который был активен с 2005 по 2012 год, где в основном можно было увидеть снимки, сделанные с бедра, изображающие как причудливые вещи, так и банальность повседневной жизни. Это привело Главачека к созданию коллективного зина “Repetitive Beats” примерно в 2008 году.

«<Это было> тотальное чернильное безумие», — вспоминает этот неприметный мужчина лет тридцати с вязаной шапочкой на голове.

Дачники и диссиденты

В этом отношении важно отметить еще одно специфическое измерение чешских и восточноевропейских фэнзинов в целом. Движение отнюдь не было односторонним, с Запада на Восток, взаимно вдохновлялись как восточноевропейские, так и западные творческие личности. Дэвид Боуи влюбился в Варшаву во время поездки туда на поезде и назвал песню в ее честь на своем альбоме “Low”, первом из берлинской трилогии. “Warsaw” также было первоначальным названием группы из четырех человек из Манчестера, теперь более известной как “Joy Division”. Альбом “The Dignity of Labour” шеффилдской синти-поп группы “The Human League” был вдохновлен советской космической программой. Ник Кейв написал песню “The Thirsty Dog” в одноименном баре в Праге, а Том Йорк из “Radiohead” почерпнул идею песни “The Tourist” из прорывного альбома “OK Computer”, наблюдая за толпами туристов в Праге; он включил звуки пражского андеграунда в сингл “Paranoid Android”. Британская группа “Broadcast” написала песню, вдохновленную сюрреалистическим фильмом «Валерия и неделя чудес» (“Valerie a Týden divů”, 1970) – и на этом увлечение чехословацкой новой волной на Западе не закончилось.

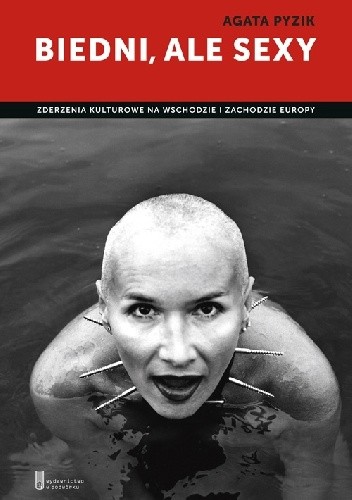

Польская теоретик культуры Агата Пызик назвала свою книгу «Бедно, но сексуально» (Agata Pyzik “Poor but Sexy”) в честь слогана, который использовался после падения Берлинской стены для демонстративного продвижения Берлина как города с богатой культурной и исторической столицей, несмотря на отсутствие экономической составляющей. Пызик в своей книге заимствует лозунг для анализа польской дореволюционной культуры, которая имеет много общего с нашей.

Мы были бедны и имели ограниченные средства и ресурсы, но, несмотря на это, архитектура, музыка, фильмы, книги, иллюстрации и, не в последнюю очередь, фэнзины несли в себе ощущение чего-то экзотического для Запада. Многое терялось при переводе, но, возможно, именно из-за этого здесь возникла столь сверхъестественная (uncanny) культура. «Мы все еще находимся под влиянием географической логики Востока и Запада», — пишет Пызик с критическим оттенком. История любительских журналов и их вывертов и причуд на самом деле не закончилась в 1989 году, как многие думают. Создатели фэнзинов, как дачники, так и диссиденты, все еще здесь. И они по-прежнему несут в себе DIY-дух и DIY-любопытство, сформированные культурным и историческим контекстом.

Фэнзины по-прежнему являются инкубаторами новых художественных направлений, и до сих поджигают фитили социальных революций. На периферии мейнстримного медиа-мира, в стороне от киосков с газетными киосками, находится подпольный мир независимых, созданных своими руками журналов. Если мы предпочтем игнорирование этих публикаций, которые проистекают из народного творчества, то потеряем не только авантюрные истории об их происхождении; о том, как медиа-мастера и браконьеры творят в ландшафте массовой культуры. Мы потеряем знания не только о них, но и о себе.

Милош Грох (Miloš Hroch, род. 1989)

изучал журналистику и медиа на факультете социальных наук Карлова университета в Праге. Там же он продолжает обучение в докторантуре. Его исследовательские интересы включают альтернативные медиа, фэнкультуры, культурологию, популярную культуру и субкультуры. С 2013 года является музыкальным редактором в “Radio Wave” (Чешское радио). Публикует статьи в еженедельнике “Respect”, в культурном двухнедельнике “А2”, в газете “Hospodářské noviny”, в журналах “Fotograf” и “Živel”. Cотрудничал с газетами “Lidové noviny”, “Orientace LN” и журналом “His Voice”, участвовал в создании книги “Мы обрезали разделочную доску» (“Prkýnka na maso jsme uřízli”, 2013) -- о скейтбординге до революции 1989 года,

богато иллюстрированного книжного издания «Племена 90-х» (“Kmeny 90”) -- о чешских субкультурах 90-х годов),

книг: «Оазис» (“Oáza”, 2016, написана в сотрудничестве с кафедрой графического дизайна “Text Forma Funkce” (Функция текстовой формы) факультета искусств Остравского университета), которая документирует силезскую музыкальную сцену

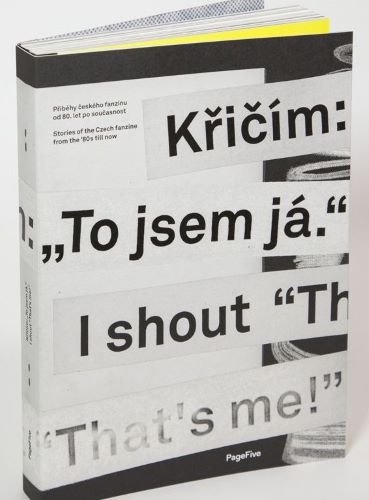

«Кричу: Это я» (“Kričim: To jsem ja”, 2017) -- о фэнзинах и «Все кошки серы: музыка тоски» (“Všechny kočky jsou šedé: Hudba úzkosti”, 2020, в соавторстве с Карлом Веселым/Karel Veselý) -- о поп-музыке, с особым упором на депрессивно-меланхолическую.

Был одним из основателей фэнзина “Křivák” о скейтбординге.

облако тэгов

облако тэгов